「ネットワークビジネスって、なんであんなに悪く言われるの?」——そう思ったことはありませんか? SNSや友人づてに名前を聞いたことがあるけど、なんとなく“怪しい”という印象が強くて一歩踏み出せない人も多いはず。今回は、ネットワークビジネスがなぜ悪いとされるのか、その理由や背景、法律との関係、体験者のリアルな声をもとに、誤解と真実を徹底的に解説していきます。これから関わるかもしれない人も、すでに関わっている人も、冷静に判断できる知識を手に入れてください。

ネットワークビジネスって何?仕組みと特徴をわかりやすく解説

ネットワークビジネスの基本構造とは

ネットワークビジネスとは、商品やサービスを人づてに販売し、その紹介によって報酬を得る仕組みのビジネスモデルです。基本的には、自分が誰かに商品を紹介して購入してもらうと紹介者である自分に報酬が入ります。そして、その紹介された人がさらに別の人に紹介すると、その成果の一部も元の紹介者に還元されるという“紹介の連鎖”によって収益が生まれるのが特徴です。

この構造を「マルチレベルマーケティング(MLM)」と呼びます。販売員(会員)は、自分が販売した分の利益に加えて、下位の会員(ダウン)からの売上の一部も受け取れるようになります。要するに「販売組織を広げれば広げるほど収入が増える」という考え方に基づいています。

ただし、実際には商品を売るよりも「新しい人を勧誘する」ことに重きが置かれがちな点が、問題視されることもあります。法律上は「連鎖販売取引」と呼ばれ、適切な手続きをすれば合法ですが、運営の仕方によっては違法とされる可能性もあるため注意が必要です。

ネットワークビジネスそのものは全てが悪ではなく、「やり方」や「運営体制」によって印象や結果が大きく左右されるという点を理解することが重要です。

「マルチ商法」との違いは何?

ネットワークビジネスとマルチ商法は同じ意味で使われがちですが、正確には少しニュアンスが異なります。ネットワークビジネスはあくまで仕組みの名前で、合法的なビジネスモデルとして構築されたものです。一方、「マルチ商法」という言葉には、どこかネガティブな印象がつきまとっています。

日本では「マルチ商法」という言葉が、違法行為や詐欺的な手口と結びついて語られることが多いため、実際にネットワークビジネスをしている人たちもこの呼び方を嫌う傾向があります。これは過去に、ネットワークビジネスの名前を借りた詐欺まがいの商法が多数存在していたことが原因です。

つまり、法律的にはどちらも「連鎖販売取引」としてひとまとめにされますが、社会的イメージや現実の手法によって「良いネットワークビジネス」と「悪いマルチ商法」が存在するということになります。ポイントは、商材が正当かどうか、収益の中心が商品販売にあるか、それとも人の勧誘にあるかです。

ですので、「マルチ商法=全部悪」と決めつけるのではなく、そのビジネスの内容や目的をしっかり見極めることが大切です。

なぜ人はネットワークビジネスに誘われるのか

ネットワークビジネスに人が惹かれる理由はさまざまです。特に以下のような心理が関係しています。

-

自由な働き方に憧れている

-

初期費用が安く始めやすい

-

「誰でも成功できる」と言われる

-

仲間意識やコミュニティに魅力を感じる

-

短期間で高収入を得たいという願望

これらはとても人間らしい自然な欲求であり、特に生活に不安を抱えている人ほど強く惹かれる傾向があります。また、ネットワークビジネスでは「成功者の体験談」や「きらびやかなライフスタイル」のアピールが多用され、現実とのギャップを見失ってしまう人も少なくありません。

さらに、紹介者が知人や友人である場合、「断りづらさ」や「助けてあげたい」という気持ちも働いてしまい、よく考えずに参加してしまうケースも多いです。

こうした心理的な側面を理解しておくことは、ネットワークビジネスのリスクを回避するうえでとても大切です。

有名企業もやってるって本当?

「ネットワークビジネスって怪しいけど、有名企業もやってるんでしょ?」という声をよく耳にします。実際、アムウェイやニュースキン、モデーアなど、世界的に有名な企業がこの仕組みを採用しています。

こうした企業は厳格な法令遵守体制をとり、商材そのものにも一定の品質と需要があります。そのため、信頼性も比較的高く、ネットワークビジネス=悪というイメージとは一線を画しています。

ただし、名前が知られているからといって、どの販売員も正しく活動しているとは限りません。個人レベルでの営業方法が問題視されることも多く、企業自体は優良でも、現場でのトラブルは後を絶ちません。

大切なのは「その会社が有名かどうか」ではなく、「自分が扱う商品に本当に価値があるか」「販売活動が適切に行われているか」を見極めることです。

合法と違法の境界線を知ろう

ネットワークビジネスは合法です。ただし、それは法律に則って正しく運営されている場合に限られます。違法になる可能性がある主なポイントは以下の通りです。

-

商品よりも勧誘に重点を置いた場合

-

虚偽の説明による契約

-

クーリングオフの妨害

-

無在庫での販売(特定商取引法違反)

-

登録料のみを目的とした金銭集め

これらは日本の「特定商取引法」や「景品表示法」などによって厳しく規制されています。つまり、同じネットワークビジネスでもやり方次第で合法にも違法にもなり得るということです。

正しい知識を持っていれば、自分や周囲を守ることができます。違法な行為に加担しないためにも、法律の基本的なポイントを理解しておきましょう。

なぜネットワークビジネスは悪く見られるのか?その主な理由

強引な勧誘で友人を失うケースが多い

ネットワークビジネスが「悪い」と思われてしまう大きな理由のひとつが、強引な勧誘です。多くの人は、信頼していた友人や知人から「ちょっと会わない?」と誘われ、会ってみるとビジネスの勧誘だったという経験をしています。このようなケースは非常に多く、SNSや口コミでもたびたび話題になります。

ビジネスそのものに興味がない人にとっては、「時間をムダにされた」「だまされた」と感じてしまい、そこから人間関係にヒビが入ることもあります。最悪の場合は友人関係が完全に壊れてしまうことも。

ネットワークビジネスに参加している人の中には、「紹介しないと自分が稼げない」「早くチームを作らないと収入が増えない」という焦りから、知らず知らずのうちに相手にプレッシャーを与えてしまう人もいます。

このような体験が広まることで、ネットワークビジネス=人間関係を壊すもの、という悪いイメージが社会に定着してしまうのです。

「楽して稼げる」誇大広告が信頼を失う原因に

ネットワークビジネスの説明会やセミナーでは、「スマホ一台で自由に稼げる」「たった半年で月収100万円」など、夢のような言葉が飛び交うことがあります。もちろん、実際に成功する人もいるのですが、それはごく一部の例外です。

こうした「楽して稼げる」という誇大広告は、現実とのギャップが大きく、後々トラブルになる原因になります。特に、未経験者や経済的に困っている人ほどその言葉に魅了されやすく、冷静な判断ができなくなってしまうことがあります。

問題は、そのような説明が実際には根拠のないものである場合も多いという点です。根拠のない成功例をアピールすることは、「不実告知」や「誇大広告」として法律にも触れる可能性があります。

このような不誠実なやり方が横行することで、ネットワークビジネス全体の信頼が損なわれ、「悪徳ビジネスだ」と思われてしまうのです。

上位会員だけが得をする構造の不公平性

ネットワークビジネスは、組織のピラミッド構造上、上位の人ほど報酬が多くなる仕組みです。一方で、下位にいる人たちは努力してもなかなか成果が上がらず、「搾取されている」と感じることがあります。

実際、ネットワークビジネスの世界では、全体の9割以上がほとんど利益を得られないとも言われています。これは、構造上「上の人間」が有利になるようにできているためです。

もちろん、商品が良くて正しい方法で販売されているケースもありますが、多くの人が「ビジネスとして成り立たない」と感じて辞めていきます。そのため、「上の人が儲かるために下を利用しているだけ」と見なされ、不信感につながってしまうのです。

このような不公平感がネットワークビジネスに対する悪印象を強める一因となっています。

事実上の在庫抱え込みが発生する仕組み

ネットワークビジネスでは、一定額の商品を購入することで「会員資格」や「報酬権利」が与えられる場合が多く見られます。そのため、売上のノルマを達成するために、自分で商品を買い込む「在庫抱え込み」が発生しやすくなります。

これは本来、ビジネスとして利益を得るはずが、逆に損をしてしまうという本末転倒な事態を生んでしまいます。特に、初心者のうちは人に売ることも難しく、自分で在庫を保管し続けることになりかねません。

しかも、「このセットを買えばランクアップできる」などの仕組みによって、必要以上の商品を購入させられることも。結果的に、自宅に大量の商品がたまり、金銭的にも精神的にも負担が大きくなります。

このようなケースが頻繁にあることで、ネットワークビジネスは「押し売り商法」「損をするビジネス」といった悪評が立ちやすいのです。

社会的信用の低下につながることも

ネットワークビジネスに参加していることが周囲に知られると、残念ながら「怪しい人」「しつこく勧誘してきそう」といったイメージを持たれてしまうことがあります。これは、過去の悪質な事例や、世間一般のネガティブな印象によるものです。

たとえば、履歴書に「ネットワークビジネスに従事していた」と書いた場合、企業側から警戒されてしまうこともあります。また、SNSなどでもネットワークビジネス関連の投稿が多い人は、ブロックされたり敬遠されたりする傾向があります。

このように、本人がどれだけ真面目に取り組んでいても、社会全体のイメージが悪いために「信用を失う」リスクがあるのです。特に就職活動中や転職を考えている人にとっては、大きなデメリットとなり得ます。

「ビジネスとしての活動」が、個人の評価や人間関係にまで影響を及ぼしてしまう。それがネットワークビジネスの抱える大きな課題のひとつです。

法律的には違法じゃない?でもグレーな部分も多い理由

特定商取引法との関係

ネットワークビジネスは、日本の法律では「連鎖販売取引」として特定商取引法で規定されています。この法律の目的は、消費者が不利益を被らないように保護することです。つまり、法律の範囲内で適切に運営されていれば、ネットワークビジネスは合法なのです。

ただし、このビジネスを行うには事業者登録や契約内容の書面交付、クーリングオフ制度の説明など、厳しいルールが定められています。これを怠ると、たとえ意図的でなくても違法とみなされ、行政指導や罰則の対象になります。

問題は、個人レベルの販売員がこれらの法律を十分に理解せず、違反してしまうケースが後を絶たないということ。悪気がなくても違法行為になる場合があるため、法令の知識は欠かせません。ネットワークビジネスに関わるなら、まずは「特定商取引法」の基礎をしっかり学ぶことが第一歩です。

「連鎖販売取引」とは何か

「連鎖販売取引」とは、商品の販売と同時に、他人を販売員として勧誘し、その成果によって報酬が得られる販売方式を指します。ポイントは、商品の販売と会員の勧誘がセットになっている点です。

この形態自体は違法ではなく、法律でしっかり枠組みが作られています。ただし、法律は「ルールに従えば合法」という考え方のため、ルールを逸脱した瞬間に違法になります。

例えば、

-

商品が実際にはほとんど売れていないのに報酬だけを得ている

-

勧誘の際に誤った情報を提供する

-

クーリングオフを認めない

といった行為は、「連鎖販売取引」の名を借りた違法行為になります。大切なのは、仕組みそのものよりも運営の中身が適法かどうかという点です。

そのため、ネットワークビジネスに参加する前に、その企業が「連鎖販売取引」として正式な届出をしているかを調べることが非常に重要です。

行政指導や摘発事例から学ぶ

過去には、複数のネットワークビジネス企業が行政指導や摘発を受けています。その主な理由は、以下のような違反行為です。

| 違反内容 | 実際の例 |

|---|---|

| 虚偽説明 | 「在宅で月100万円稼げる」と説明したが実態なし |

| クーリングオフの妨害 | 「返品できない」と嘘の案内 |

| 過剰在庫の押し売り | 販売ノルマ達成のために大量購入を強要 |

| 未成年への勧誘 | 高校生を対象にセミナーを実施 |

これらの行為は、法律違反に該当するだけでなく、社会的な非難も大きくなります。その結果、企業が業務停止や廃業に追い込まれたり、会員が罰金刑を受けたりするケースもあります。

行政指導や摘発は「たまたま一部の企業がやったこと」と見なされがちですが、実際は構造的な問題が背景にある場合が多く、「自分は大丈夫」と思っていても巻き込まれる可能性はあります。

消費者庁が警鐘を鳴らす理由

消費者庁は、ネットワークビジネスに関して繰り返し注意喚起を行っています。特に問題視されているのは、

-

若者や学生がターゲットにされやすいこと

-

被害にあっても気づかないケースが多いこと

-

人間関係を利用した勧誘がトラブルを生むこと

などです。

例えば、「LINEで知り合った人に誘われた」「アルバイトの説明会だと思ったら勧誘だった」という被害報告が多発しています。こうした手口はとても巧妙で、法律に触れないギリギリのラインで行われているため、被害者が訴え出るまでに時間がかかることもあります。

消費者庁は「少しでも怪しいと感じたらすぐ相談を」と呼びかけており、被害を未然に防ぐためのガイドラインも公開しています。ネットワークビジネスに興味がある場合は、まず公式サイトなどでこうした情報を確認しておくことが安全です。

契約・クーリングオフのトラブル事例

ネットワークビジネスでは、「契約書の不備」や「クーリングオフの説明不足」が原因でトラブルになるケースが非常に多いです。

たとえば、契約時に「この書類に名前を書けばすぐに始められる」と言われてサインしたものの、後から高額な請求が来た、というケース。しかもその書類が正式な契約書であることすら説明されていなかった…ということも。

また、「クーリングオフはできる」と言われたのに、いざ申し出ると「返品はできない」と拒否されたり、書類の控えが手元になくて証明できなかったりする問題もあります。

法律では、ネットワークビジネスに関する契約は8日以内であれば無条件でキャンセルできるとされていますが、それを知らなかったばかりに損をしてしまう人が後を絶ちません。

契約を交わす前には、書面をしっかり読み、自分の意思で判断すること。そして、クーリングオフの仕組みを正しく理解することが、自分を守るうえでとても大切です。

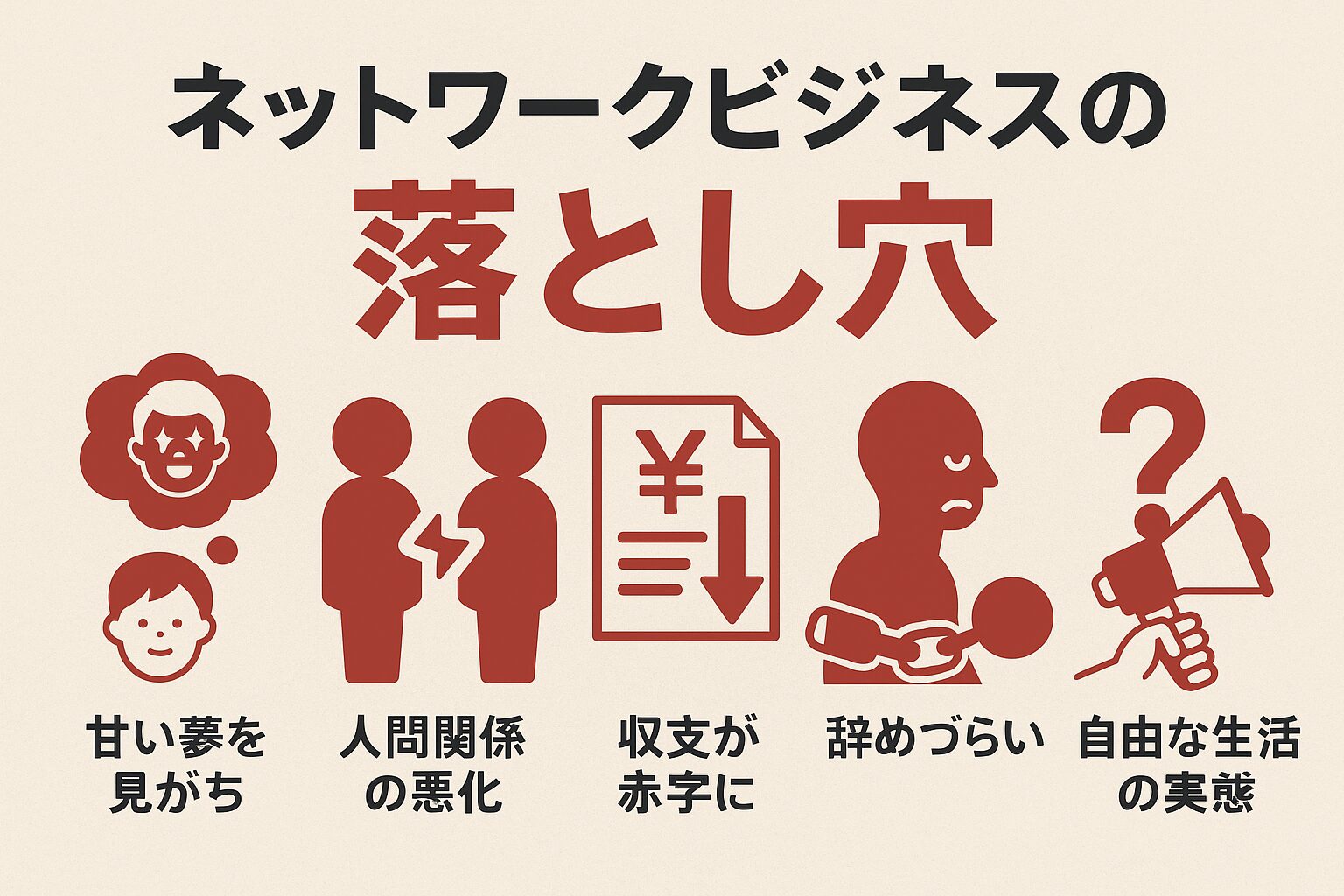

体験者の声から学ぶ:ネットワークビジネスの落とし穴

始めたばかりの頃は夢を見ていた

ネットワークビジネスを始めた人の多くが最初に感じるのは「希望」です。「自由な働き方ができる」「自分も月収100万円を目指せる」「普通の仕事じゃ無理な夢が叶う」といった、これまで感じたことのないワクワクを抱えてスタートする人がたくさんいます。

セミナーや説明会では、成功者の豪華なライフスタイルが語られ、簡単に成功できるような雰囲気が演出されます。中には「今がチャンス」「乗り遅れたら損」といった言葉で背中を押され、一気にやる気が高まってしまうことも。

実際、こうした演出や雰囲気は、マーケティングとして非常に巧妙で、心理的に“自分もできるかも”という錯覚を起こさせます。始めたばかりの頃は不安よりも期待が勝り、周囲のアドバイスや反対の声にも耳を貸さなくなることがあります。

しかし、こうした“夢”が現実とどう違っていたのかに気づくのは、もう少し後のこと。最初の段階で「冷静さ」を失ってしまうと、判断ミスをしやすくなるのです。

人間関係の悪化が大きなストレスに

ネットワークビジネスを続けていく中で、最も多く聞かれる悩みのひとつが「人間関係のストレス」です。特に、勧誘の対象が家族や友人である場合、断られたことによって気まずくなったり、関係が壊れてしまったりすることが少なくありません。

たとえば、「友人だからこそ信じてくれるはず」と思って紹介しても、「なんでビジネスに巻き込むの?」と距離を置かれてしまうことがあります。また、断られても何度も誘い続けるうちに、相手から連絡を無視されるようになることも。

勧誘される側にとっては、「大切な友人が営業マンのようになってしまった」という感覚になり、信頼関係が揺らぎます。そして、誘う側も断られ続けるうちに自己肯定感が下がり、孤独や焦りを感じるようになります。

このように、ビジネスの拡大を優先するあまり、大切な人間関係が壊れてしまうというのは、ネットワークビジネスが抱える大きなリスクです。

実際の収支は「赤字」だった話

ネットワークビジネスに参加した人の多くが、「最初の投資分くらいはすぐに回収できると思っていた」と語ります。しかし、実際にかかるお金は想像以上に多く、特に初心者にとっては収支が完全に“赤字”になることも珍しくありません。

よくある費用の例を挙げてみましょう:

| 費用項目 | 平均金額(目安) |

|---|---|

| 登録料 | 1万〜5万円 |

| 初回商品購入 | 5万〜30万円 |

| セミナー・勉強会費用 | 月1万〜3万円 |

| 交通費・飲食代 | 月1万〜2万円 |

| 維持費(毎月の定期購入など) | 月1万〜5万円 |

こうした費用が積み重なると、半年や1年で数十万円〜百万円以上の出費になるケースもあります。一方で、実際に商品が売れて得られる報酬はごくわずかで、最終的には赤字となることが多いのです。

「いつか回収できるはず」と思って続けても、現実はそう甘くありません。現実的な収支計算をせずに始めると、後悔する結果になりがちです。

「辞めたい」と思っても辞めづらい心理的圧力

ネットワークビジネスに参加した人の中には、「辞めたいけど辞められない」と感じる人も多いです。これは、単なる経済的な問題だけでなく、心理的な圧力やコミュニティの存在が関係しています。

まず、ネットワークビジネスでは仲間意識が非常に強調されます。「自分の夢を応援してくれる人たち」「人生を変えてくれる仲間」という言葉で、チームとの絆を強調されるのです。その結果、辞めたいと思っても「裏切り者」と思われるのが怖くなったり、自分の判断を否定されたくなかったりして、抜け出せなくなります。

さらに、「ここで辞めたら今までの投資が無駄になる」という“サンクコスト効果”も働き、冷静な判断ができなくなることもあります。勧誘してきた相手が親しい人であればあるほど、断ち切ることが難しくなるのも現実です。

辞めることに罪悪感を覚えるような仕組みや環境にいると、長期的には精神的な負担がとても大きくなってしまいます。

成功している人の生活は本当に自由か?

ネットワークビジネスの魅力としてよく語られるのが「自由なライフスタイル」です。SNSでは、高級車や海外旅行の写真、豪華な自宅などが並び、「こんなに自由な生活が手に入る」という成功者の姿が発信されています。

しかし、その裏には多くの「見えない努力」や「継続的なプレッシャー」があります。たとえば、チームのモチベーションを維持するために毎日何時間もミーティングを行ったり、SNSで頻繁に活動報告をしたり、常に新規勧誘のために動き続けなければならないこともあります。

一見、自由に見えても、実は自由とは程遠い“時間の束縛”を感じている成功者も多いのが現実です。また、上位会員であっても報酬は不安定で、常に人を集め続けなければ収入が落ちてしまうリスクも抱えています。

つまり、「成功しているように見える人」でも、本当に自由なのかどうかは、外から見ているだけでは分からないのです。

ネットワークビジネスとの上手な付き合い方と判断基準

自分が納得できる商材かどうかを確認

ネットワークビジネスに関わる上で最も大切なのは、「その商品やサービスを自分が心から納得して使いたいと思えるかどうか」です。これはとてもシンプルな基準ですが、多くの人がこのポイントを見落としがちです。

「売れるから」「儲かるから」という理由だけで商材を扱うと、信頼性や説得力に欠け、他人にも堂々と勧められなくなります。すると、ビジネスとしての自信を持てず、挫折してしまう可能性が高くなります。

逆に、自分が実際に使って「本当に良い」と感じた商品であれば、自然にその魅力を伝えることができます。ネットワークビジネスは、商品を介して人とつながる仕組みなので、「本音で紹介できるか」が成功の鍵となります。

また、同じような商品が他にもっと安く手に入るかどうか、市場との価格差を調べることも重要です。「その商品にどんな価値があるか」を自分の言葉で説明できるかどうか、自問自答してから参加を考えましょう。

無理な勧誘は絶対に避けよう

ネットワークビジネスを始めると、誰しも「成果を出したい」「早く稼ぎたい」という気持ちが芽生えます。しかし、それが焦りにつながり、知らず知らずのうちに無理な勧誘をしてしまう人が少なくありません。

「一度話を聞いてほしい」「絶対損はしないから」と何度もしつこく誘ったり、相手の都合や気持ちを無視して商品やビジネスを押しつけたりすると、信頼関係が壊れてしまいます。特に、家族や友人との関係は一度壊れると修復が難しいものです。

さらに、無理な勧誘は法律的にも問題があります。特定商取引法では、勧誘時に相手の拒否意思が明確な場合、それ以上の勧誘は禁止とされています。知らずに違反してしまうと、自分が罰則の対象になることもあるのです。

ネットワークビジネスは「押し売り」ではなく、「価値のあるものを共有すること」が本来の姿です。相手の立場や感情を尊重し、誠実な態度を心がけることが長く続けられる秘訣です。

周囲の人の声に耳を傾ける

ネットワークビジネスを始めると、仲間内でのつながりが強まり、外の意見を聞かなくなってしまう傾向があります。しかし、周囲の人の声や第三者の意見に耳を傾けることは、冷静な判断をするうえで非常に重要です。

たとえば、「それ本当に大丈夫?」「怪しくない?」という周囲の反応があった場合、それを単なる否定と捉えるのではなく、「なぜそう思ったのか」をじっくり聞いてみることが大切です。自分では見えていなかった視点やリスクに気づけるチャンスになることもあります。

特に、ネットワークビジネスの世界では「否定的な人とは距離を置け」と指導されることがありますが、これは一種の洗脳に近い考え方です。外部の意見をシャットアウトすることは、自分の成長や判断力を妨げてしまいます。

家族や親友の意見は、自分を本気で心配しているからこその言葉です。そうした声を大切にすることが、後悔しない選択につながります。

すぐに契約せず冷静に判断する癖をつける

ネットワークビジネスの勧誘では、「今がチャンス」「このタイミングを逃すと損する」といった焦らせる言葉がよく使われます。しかし、こうした言葉にすぐに乗ってしまうと、冷静な判断を失いやすくなります。

大切なのは、「一度持ち帰ってよく考える」という習慣を持つことです。すぐに返事をせず、契約書の内容をしっかり読み、リスクや将来の負担を想像してみることが必要です。家に帰って、ネットで会社の評判を調べたり、同じような体験をした人の話を読んだりすることも効果的です。

もし「今日中に決めないといけない」と強く言われるようであれば、それは逆に危険なサインかもしれません。本当に信頼できるビジネスであれば、考える時間を与えるはずです。

「すぐ決めない、必ず調べる」——この2つの習慣が、ネットワークビジネスで後悔しないための最良の防御策です。

怪しいと感じたら第三者に相談を

もしネットワークビジネスに関する話を受けて「なんとなく怪しい」と感じた場合は、その直感を無視しないでください。特に、次のようなポイントにひっかかるなら要注意です:

-

報酬の説明が曖昧

-

商品の価格が市場価格より異常に高い

-

登録や購入を急がせる

-

情報がネットであまり出てこない

-

ネガティブな口コミが多い

こういった点に少しでも不安を感じたら、家族や信頼できる友人、消費生活センターなどの第三者機関に相談しましょう。自分ひとりで判断せず、客観的な意見をもらうことで冷静になれます。

また、契約前ならクーリングオフ制度の活用も視野に入れておくと安心です。消費者庁の公式サイトには、ネットワークビジネスに関する相談窓口や注意点が詳しくまとめられています。

「これはおかしいかも」と思ったら、誰かに相談する勇気を持つこと。それがトラブル回避の第一歩です。

まとめ

ネットワークビジネスは、その仕組み自体が違法なわけではなく、正しく活用すれば新たな収入源となる可能性もあります。しかし、その反面、強引な勧誘や誇大な宣伝、不公平な構造、そして人間関係の悪化といったリスクも多く存在します。

この記事で紹介したように、「なぜ悪いとされるのか?」の背景には、実際に被害を受けた人のリアルな体験や、法律違反の事例が存在します。一方で、正しい情報と冷静な判断ができれば、ネットワークビジネスに巻き込まれることを防ぐことも可能です。

大切なのは、情報に踊らされず、自分自身の目で事実を見極める力。少しでも違和感を覚えたら、すぐに周囲や専門機関に相談しましょう。この記事が、あなたや大切な人を守る手助けになれば幸いです。