最近、「簡単に稼げる」「権利収入で自由な生活」などの言葉を耳にすることが増えていませんか?SNSや知人の紹介を通じて広がるこれらのビジネスの多くは、ネットワークビジネスという仕組みに基づいています。しかし中には、違法なネズミ講に近いものも紛れ込んでおり、知らずに関わると大きなトラブルに発展する危険性も。

この記事では、ネットワークビジネスとネズミ講の明確な違いから、見分け方、万が一の対処法まで、わかりやすく丁寧に解説します。正しい知識を身につけて、騙されないための備えを一緒にしていきましょう!

ネットワークビジネスとは?正しい理解を深めよう

ネットワークビジネスの仕組みとは

ネットワークビジネスとは、製品やサービスを紹介した人が報酬を受け取り、さらに紹介された人が別の人に紹介することで報酬が分配されていく販売方式のことです。別名「マルチ商法」や「MLM(マルチレベルマーケティング)」とも呼ばれます。この仕組みは、通常の企業が広告費をかけて商品を売る代わりに、人から人へと紹介することで販売を広げ、報酬を支払うという形をとっています。

例えば、ある人が美容商品をネットワークビジネスを通して購入し、その商品に満足したら友達に紹介します。その友達も商品を購入すると、紹介した人には一定の報酬が入ります。さらに友達が別の人に紹介すると、さらに報酬が入ってくるという構造です。

このように、ネットワークビジネスは紹介による販売が特徴であり、組織が階層的になっていくため「ピラミッド型」と呼ばれることもあります。ただし、商品やサービスが実際に存在し、きちんと流通していることが前提です。違法でない正当なビジネスモデルであれば、これは法律上問題ありません。

ただし、報酬が発生する仕組みや勧誘の方法には注意が必要で、しっかりと理解しないと後々トラブルになる可能性もあるため、基礎的な構造はしっかり把握しておきましょう。

どんな商品やサービスがあるの?

ネットワークビジネスで扱われる商品やサービスはさまざまです。代表的なものとしては、美容関連商品(化粧品、サプリメントなど)、健康食品、家庭用の浄水器、さらには金融商品やオンラインセミナーといったデジタルサービスもあります。

たとえば、大手のネットワークビジネス企業では、「飲むコラーゲン」や「ダイエットサプリ」といった健康・美容をテーマにした商品が人気です。これらは体験しやすく、効果を実感しやすいため、口コミが広まりやすいという特徴があります。

他にも、「定期購入型の英会話サービス」や「スキルアップ講座」といった教育コンテンツもネットワークビジネスに活用されています。最近では、SNSを使って紹介活動を行う人も多く、オンラインで完結できるビジネスモデルも増えています。

ただし、注意すべき点は「質の悪い商品」や「価格に見合わないサービス」が混在していることです。実際の効果がないのに高額で販売されていたり、科学的根拠がない健康効果をうたっていたりする商品も存在します。

そのため、商品やサービスを選ぶ際は、自分自身で調査をし、納得できる品質かどうかを見極めることが大切です。

合法ビジネスとしての条件

ネットワークビジネスが合法であるためには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。まず第一に「商品やサービスがきちんと存在し、それが適正価格で販売されている」ことが大前提です。商品が存在しない、あるいは報酬だけを目的とする場合は、ネズミ講とみなされ違法になります。

さらに、「特定商取引法」に基づくルールを守っている必要があります。この法律では、勧誘時に身分やビジネスの目的を明確に説明する義務や、契約書を交付する義務、そしてクーリングオフ制度の適用などが定められています。

また、報酬の構造も透明である必要があります。報酬が新規会員の紹介料だけで構成されている場合、商品が単なる名目になっている可能性が高く、違法と判断されることがあります。

ネットワークビジネスは「連鎖販売取引」として法律によりしっかりと規制されている分野です。つまり、合法か違法かの分かれ道は「商品が中心にあるかどうか」と「法律を守っているかどうか」にかかっているのです。

ネットワークビジネスのメリット

ネットワークビジネスにはいくつかのメリットがあります。まず「低資本で始められる」ことが挙げられます。大きな初期投資が不要で、自宅やスマホ1台で始められるため、副業として人気があります。

次に「人脈を活かせるビジネスモデル」であることもポイントです。知り合いに紹介することで、営業コストを抑えつつ効率的に収益を上げることが可能です。また、成功すれば不労所得的な収入も見込めるため、将来的な経済的自由を求めて参加する人もいます。

さらに「自己成長につながる」という声も多いです。プレゼン能力、交渉力、マーケティング力など、実践的なスキルが身につくため、キャリアアップにもつながる可能性があります。

ただし、このようなメリットを得るためには、正しい知識と努力が必要です。簡単に稼げるという幻想を持たず、あくまで「一つのビジネス」として向き合うことが大切です。

どんな人が向いているのか

ネットワークビジネスに向いている人にはいくつかの特徴があります。まず第一に「人と話すのが好きな人」です。商品を紹介するには、相手の興味を引き出すコミュニケーション能力が重要です。

次に「自己管理ができる人」。基本的にはフリーランスのような働き方なので、スケジュール管理やモチベーション維持が自分次第になります。

また、「商品に対する信頼と熱意がある人」も成功しやすいです。自分が信じていない商品を紹介しても、相手には響きません。自ら使って良さを実感し、それを伝えることが大切です。

さらに「失敗を恐れずチャレンジできる人」や「学び続けられる人」も向いています。変化が激しい分野なので、常に新しい情報を学び、改善を繰り返せる柔軟さが求められます。

つまり、ネットワークビジネスは万人向けではありませんが、自分に合った働き方や人脈がある人には、チャンスのあるビジネスモデルだと言えるでしょう。

ネズミ講とは何か?その危険性を知ろう

ネズミ講の基本構造

ネズミ講は、参加者が新しい参加者を勧誘し、その人から受け取るお金で収益を得るという構造の金銭配当型の仕組みです。最大の特徴は、商品やサービスが存在しない点であり、参加者が払うお金そのものが収入源となることです。

たとえば、AさんがBさんを紹介して5万円を払わせ、その一部がAさんに還元されます。次にBさんがCさんを紹介すると、今度はBさんとAさんが報酬を得るというように、ピラミッド型に報酬が上位へと分配されていきます。この構造は初期の段階では報酬が回りますが、人口に限りがあるため、どこかで必ず新しい参加者がいなくなり、末端の人は損をする仕組みです。

数学的に見ても、たとえば6段階目で約1万人、10段階目では10万人以上が必要になるため、持続不可能な仕組みであることがわかります。こうした構造から、ネズミ講は多くの人が損をする危険なモデルとされ、法律で禁止されています。

商品がない?その特徴とは

ネズミ講の最大の特徴は「商品やサービスが存在しない」ことです。見た目は紹介ビジネスのように見えても、実態は参加費や会費だけが資金源で、物やサービスを提供する対価としてのお金のやり取りがない場合、それはネズミ講です。

一部では、見せかけの商品があることもあります。たとえば「この情報教材を買えば紹介権が得られる」などの形をとっていても、実際にはその教材自体に本当の価値がなく、目的が紹介料だけになっていれば、それもネズミ講にあたる可能性があります。

また、セミナーやPDF資料、会員限定のSNSアクセスなど、目に見えにくいサービスを使って「実体がある」と装うケースもあるので注意が必要です。

つまり、「お金を払って何かを買ったつもりが、結局それが名目だけだった」という場合は、非常にグレーな、もしくは違法なモデルであると考えるべきです。消費者として、支払うお金に対して「何を得ているか?」を冷静に見極める力が重要です。

違法とされる理由

ネズミ講が違法とされる理由は、「持続不可能な構造で、最終的に必ず損をする人が出るから」です。日本では「無限連鎖講の防止に関する法律(無限連鎖講防止法)」によって、こうした仕組みは禁止されています。

この法律では、「金銭を出資させ、その紹介によって金銭的利益を得させる」ようなモデルを違法としています。つまり、「紹介するだけでお金がもらえる」「新しい会員を入れれば入れるほど儲かる」などの勧誘は、法的にNGとなる可能性が非常に高いのです。

実際には、商品があるように見せかけたり、合法なネットワークビジネスに偽装して活動している団体もあるため、法的な線引きが曖昧に感じるかもしれません。しかし、報酬の元が「実際の売上」ではなく「新規参加者の出資金」である場合、違法と判断されるケースが多いのです。

さらに、違法であるだけでなく、「損をするのは勧誘された側」であることが非常に問題視されています。つまり、あなたが最後尾になったときには、元手すら回収できないことが大半です。

参加するとどうなるのか

ネズミ講に参加すると、初めのうちは「うまくいきそう」と思うかもしれません。しかし、現実は厳しく、次第に新しい人を見つけるのが難しくなり、収入も減っていきます。その結果、自分が払った参加費すら回収できず、知人や友人との関係も壊れてしまうことがあります。

また、「自分は違法だとは思っていなかった」としても、ネズミ講に参加していたことが発覚すれば、刑事責任を問われる可能性もあります。特に、誰かを勧誘して金銭を得ていた場合、その責任は大きくなります。

さらに怖いのは、トラブルに巻き込まれた人がSNSやネット掲示板で告発を始めると、あなたの名前や顔写真が拡散されてしまうことです。一度広まった情報はなかなか消せません。信頼や人間関係を失うリスクは計り知れません。

「ちょっとだけなら」と軽い気持ちで始めると、思わぬトラブルを招くのがネズミ講の怖いところです。手を出す前に、一度立ち止まって冷静に判断しましょう。

逮捕事例と社会的な影響

実際にネズミ講で逮捕された事例は多数存在します。例えば、2020年には仮想通貨を使ったネズミ講型の投資案件で、多数の若者が勧誘に加担し、組織的に摘発されました。彼らの多くは「知らなかった」「合法だと思っていた」と話していましたが、最終的に逮捕・起訴されることになりました。

また、過去には「高額セミナー」や「自己啓発商材」を使ったネズミ講まがいのビジネスが問題になったこともあります。これらは表面上は教育ビジネスやコンサル業に見せかけており、警察の摘発が難しいケースもありました。

社会的にも、ネズミ講によって経済的に破綻した家庭や、信頼関係が壊れた人間関係が多数存在します。親しい人を勧誘してお金を失わせてしまうという心の傷は、取り返しがつきません。

さらに、若者や高齢者など、知識の少ない層をターゲットにしたネズミ講も多く、社会全体としても大きな問題となっています。だからこそ、個人レベルでもしっかりと「違い」を理解し、正しい選択ができるようになることが大切なのです。

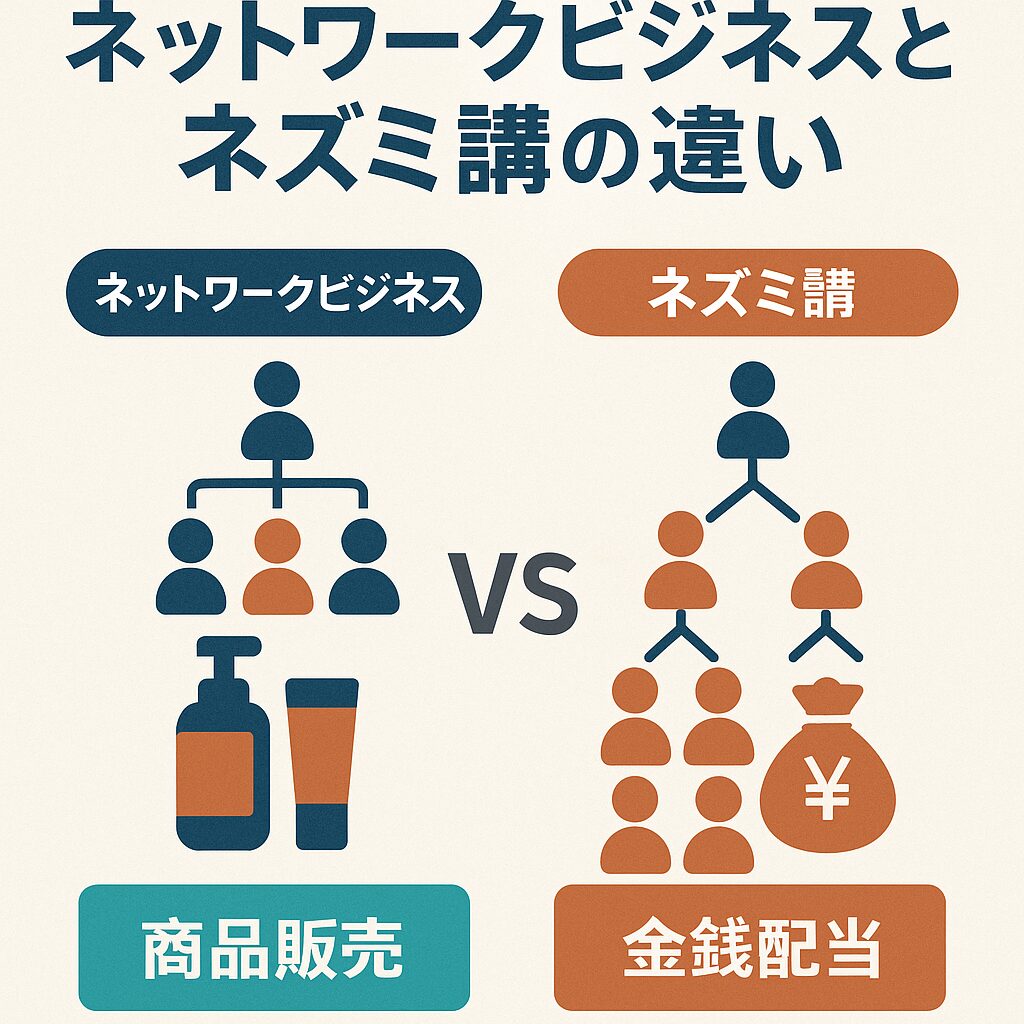

ネットワークビジネスとネズミ講の違いを徹底比較

商品・サービスの有無

ネットワークビジネスとネズミ講の最も大きな違いは、「商品やサービスが存在するかどうか」です。ネットワークビジネスでは、化粧品、健康食品、サプリメントなど、実際に消費者が使える商品を販売しています。それに対してネズミ講では、実質的に商品が存在せず、お金のやり取りのみが収入源となります。

たとえば、あるネットワークビジネスでは「美白クリーム」を販売し、それを使った人が効果に満足して紹介を広げるという健全な流れがあります。紹介による報酬は、あくまで「商品の売上」に基づいており、商品そのものに価値があります。

しかしネズミ講の場合は、最初に数万円から数十万円の「参加費」を支払わせ、その後は新たな参加者を勧誘することでお金を回収する仕組みです。この場合、商品があっても名目上にすぎず、実質は「人を紹介するためにお金を払う」という構図になります。

このように、「商品が中心か、お金が中心か」を見れば、両者の違いははっきりしてきます。商品があっても、その品質や価格が不明瞭であれば、それはネズミ講に限りなく近い形になっているかもしれません。

法的な扱いの違い

法律的には、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)は「特定商取引法」で規制されており、適切な契約書の交付やクーリングオフ制度の適用が義務付けられています。つまり、法律に基づいて運営されていれば、合法なビジネスモデルということになります。

一方、ネズミ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」で明確に禁止されています。この法律では、金銭のやり取りだけを目的とした連鎖型の組織構造そのものを違法と定めており、運営者だけでなく参加者も罰則の対象となることがあります。

つまり、ネットワークビジネスは「法律に従って運営すれば認められているビジネス」であるのに対し、ネズミ講は「そもそも法律で禁止されているモデル」です。これが両者の最も明確な法的な違いです。

法的リスクを避けるためにも、参加する際には契約書やビジネスモデルをしっかりと確認し、違法性がないかどうかを見極めることが重要です。

収益の仕組み

ネットワークビジネスの収益は、基本的には「商品が売れたことによる利益の分配」です。たとえば、あなたが誰かに化粧品を紹介して、その人が商品を購入した場合、販売額に応じて一定の報酬が支払われます。この仕組みは、商品の売上に連動しており、ビジネスとして健全です。

一方でネズミ講は、「新しい参加者が支払ったお金」がそのまま上位のメンバーに分配される仕組みです。つまり、新しい人を勧誘しない限り、収入は得られません。これは「後から参加する人が損をする」不公平なモデルであり、詐欺的とも言えます。

ネットワークビジネスでは、商品のリピート購入によって安定した収益を得られる可能性もありますが、ネズミ講では「誰かを勧誘しない限りゼロ」です。このように、収益の根拠が「商品にあるか」「人にあるか」が決定的な違いとなります。

また、ネットワークビジネスには報酬の上限や条件が定められていることが多く、過度な利益誘導を防ぐためのルールも整備されています。

倫理的な問題点

ネットワークビジネスにも批判があることは事実です。過度な勧誘、無理な売り込み、人間関係の悪化などの問題が報告されることがあります。しかし、これらは「ビジネスの仕組みの問題」というよりは、「個人のやり方やモラル」による部分が大きいです。

一方、ネズミ講はその仕組み自体が非倫理的です。人を勧誘してお金を巻き上げることでしか成り立たないため、最終的には誰かが損をすることが前提となっています。つまり、誰かの不幸の上に自分の利益が成り立つ構造です。

倫理的に見ると、ネットワークビジネスは「どう活用するか」が問題となる一方で、ネズミ講は「存在自体が問題」となります。この違いは非常に大きいです。

また、ネズミ講は「お金を稼ぐために友人を利用する」ような形になりやすく、信頼関係を壊してしまうことも珍しくありません。こうした人間関係のダメージも、ネズミ講の大きな問題点です。

実際の事例から学ぶ違い

現実の事例を見ても、ネットワークビジネスとネズミ講の違いは明確です。例えば、日本国内で有名なネットワークビジネス企業には、法令を守りながら何十年も運営を続けている企業がいくつもあります。これらは商品も明確で、定期的な監査も入っており、信頼性が一定以上あります。

一方で、ネズミ講型のビジネスは、急激に拡大して一気に崩壊するという特徴があります。たとえば、数年前に話題になった「情報商材型のネズミ講」では、短期間で多くの人が参加し、最終的には返金トラブルが続出しました。中にはSNSで名前が晒されて炎上したケースもあります。

また、仮想通貨を利用したネズミ講もあり、一時的に多くの若者が参加しましたが、運営者が海外逃亡して大損したというケースもありました。

このように、「長く続いているか」「商品があるか」「トラブルの有無」といった観点で、実際の事例を見比べることで、違法なものかどうかを判断するヒントになります。

だまされないための見分け方とチェックポイント

勧誘時のセリフに注意

ネットワークビジネスやネズミ講では、勧誘時の言葉づかいが非常に重要な判断材料になります。だまされないためには、相手の「言い回し」や「説明の仕方」に注意を払いましょう。

たとえば、怪しい勧誘では以下のようなセリフがよく使われます:

-

「絶対に損しないビジネスがあるんだけど…」

-

「誰でも簡単に月100万円稼げる」

-

「商品は形だけ。大事なのは仕組み」

-

「これは今だけのチャンス」

こういった言い方をされたら要注意です。「楽して稼げる」「誰でも成功できる」といった過度なアピールは、冷静な判断を鈍らせるためのテクニックです。特に、「詳しくはセミナーで説明する」と濁される場合は、先に全体像を明かさずに取り込もうとしている可能性があります。

また、相手があなたのことを「夢がある人」とほめたり、「この話は一部の人にしかしていない」と言って特別感を出すような言い回しも、心理的に断りにくくさせるための手段です。

本当に信頼できるビジネスなら、誰が見ても内容が明快で、誠実に説明されるものです。不自然な言い回しがある場合は、その場で話を切り上げる勇気も必要です。

「楽して儲かる」にご用心

「簡単に」「楽して」「すぐに儲かる」という言葉には、常に疑いの目を持ちましょう。世の中に「努力ゼロで確実に稼げる方法」は基本的に存在しません。こうした言葉は、特にネズミ講や詐欺ビジネスで多用される「誘惑ワード」です。

たとえば、「初期費用はたったの3万円で、紹介するだけで毎月20万円の権利収入が入る」といった言い方をされたら、それは現実とかけ離れている可能性が高いです。ビジネスは、時間、努力、知識の積み重ねが必要です。簡単に儲かる話ほど、リスクも大きいことを理解しましょう。

また、「誰でも成功できる」「リスクゼロ」などの甘い言葉が並ぶ場合、それは理論的に不自然です。本当に信頼できるビジネスなら、リスクや課題についてもしっかり説明があるはずです。

「楽して儲かる」話をされたときこそ、冷静に考えるべきタイミングです。うまい話には必ず裏があります。リターンを強調されるほど、リスクについても疑ってみる目を持ちましょう。

契約書・会社情報の確認方法

ビジネスに参加する前には、契約書の有無と会社の情報を必ずチェックしましょう。信頼できるネットワークビジネスであれば、特定商取引法に基づいた契約書をきちんと交付してくれます。そこには、販売価格・返品制度・クーリングオフの説明・事業者情報などが明記されています。

契約書がない、あるいは渡されても内容が不明瞭な場合は、そのビジネスに参加すべきではありません。中には「あとで渡す」「今は会社の準備中だから」と曖昧な説明でごまかす勧誘者もいますが、これは危険信号です。

会社情報については、公式サイトをチェックし、所在地、代表者、電話番号、法人番号などが公開されているかを確認してください。法人番号があれば、国税庁の「法人番号公表サイト」で本当に登記されている企業かどうかも調べられます。

さらに、会社名で検索して「評判」や「口コミ」を見ておくのも大切です。過去にトラブルや消費者庁からの警告が出ていれば、すぐに分かります。

「調べること」は自分を守る最も強力な武器です。契約前に一度立ち止まり、情報を整理しましょう。

消費者庁のアドバイス活用法

ネットワークビジネスやネズミ講に関する情報を調べるうえで、信頼できる情報源として活用したいのが「消費者庁」のウェブサイトです。ここでは、実際の被害事例や注意喚起、法的な解釈などがわかりやすくまとめられています。

たとえば、「マルチ商法による被害にあったらどうすればいいか」や「違法な勧誘の具体例」などが掲載されており、一般の人にも理解しやすい内容です。加えて、PDF形式のリーフレットや動画教材なども公開されており、勧誘を受けた際の対処法などを学ぶことができます。

また、「消費者ホットライン(188)」に電話をかければ、最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員が対応してくれます。悩んでいる段階でも相談可能なので、「これって怪しくないかな?」と感じたら、早めに連絡をとってください。

公的機関の情報は、インフルエンサーや知人の話よりも、はるかに信頼性が高いです。消費者庁をうまく活用することで、だまされるリスクを大きく減らすことができます。

家族や友人からの警告を無視しない

ネットワークビジネスやネズミ講に関わるとき、もっとも見落としがちな「最大の警告装置」が、家族や友人からの助言です。「なんだか怪しい」「やめたほうがいいよ」と言われたとき、あなたはどう反応しますか?

多くの人は「いや、これは本物だから」と言って耳を貸さなくなります。しかし、第三者の目線から見て不自然だと思う感覚こそ、非常に貴重な意見です。自分の中では信じたい気持ちが先行して、冷静な判断ができなくなっていることが多いのです。

特に「最近付き合う人が変わったね」「なんだか様子がおかしい」と言われた場合は、すでに心理的に巻き込まれているサインかもしれません。ビジネスの話ばかりしている、無理な借金をしている、などの兆候が見られたら、周囲はあなたを本気で心配している可能性が高いです。

家族や友人はあなたの利益で動いているわけではありません。だからこそ、彼らの声は「無視してはいけないブレーキ役」になるのです。

もし参加してしまったら?正しい対応と相談窓口

クーリングオフ制度の活用

ネットワークビジネスや、疑わしい勧誘にうっかり契約してしまった場合でも、まず確認してほしいのが「クーリングオフ制度」です。これは特定商取引法によって定められた制度で、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる権利です。

連鎖販売取引(ネットワークビジネス)に関しては、契約書面を受け取った日を含めて20日以内であればクーリングオフが可能です。ポイントは「商品を使ってしまっていても」「開封していても」クーリングオフが可能であるということ。よくある誤解ですが、開封したからといって無効にはなりません。

クーリングオフを行う際は、**書面(内容証明郵便)**で通知するのが確実です。消費生活センターや、消費者庁のサイトには、テンプレートとなる文例もあるので、それを使えば簡単に作成できます。

また、事業者側が「クーリングオフはできない」などと虚偽を言ってくる場合もありますが、それ自体が法律違反です。焦らず、正しい手順で書面を送ることが大切です。

早ければ早いほど対応がしやすいので、「しまった!」と思ったら即行動を。時間が勝負です。

消費生活センターに相談

ネットワークビジネスやネズミ講に関して不安がある、またはトラブルになった場合は、「消費生活センター」にすぐ相談しましょう。全国どこに住んでいても、電話番号「188(いやや!)」にかけると、最寄りのセンターにつながります。

ここでは、専門の相談員がトラブルの内容を丁寧に聞き取り、具体的なアドバイスや対応方法を教えてくれます。たとえば、「返金を求めたいがどうすればいいか」「脅されていて怖い」「今からクーリングオフできるか」など、状況に応じた最適な行動をサポートしてくれます。

消費生活センターは公的機関なので、あなたの味方として中立的な立場からアドバイスをくれる点が安心できます。また、事業者とのやり取りが難しい場合には、センターからの連絡で話がスムーズになるケースもあります。

ひとりで悩まず、まずは相談。少しでも早く行動すれば、それだけトラブルの深刻化を防ぐことができます。

弁護士への相談タイミング

トラブルが大きくなった場合や、悪質な業者と関わってしまった場合は、弁護士への相談が必要です。特に以下のようなケースでは、法的な手続きを視野に入れることをおすすめします:

-

高額な被害を受けた(数十万円〜)

-

相手が暴力的、または脅しをしてくる

-

クーリングオフを拒否された

-

SNSなどで名前を出された

-

他の人にも被害が広がっている

弁護士には無料相談を受け付けている窓口もあります。たとえば、「法テラス」は経済的に余裕がない人向けに無料相談を行っており、条件を満たせば弁護士費用の立て替え制度もあります。

弁護士に相談することで、「どの法律に違反しているのか」「証拠をどう集めればいいか」「どのように返金請求すればいいか」といった具体的な助言がもらえます。

泣き寝入りをしないためにも、違和感を感じたらなるべく早く相談に動きましょう。

SNSでのトラブル拡散防止法

近年は、トラブルに巻き込まれた人がSNS上で情報を拡散することが増えています。しかし、その反面「炎上」や「名誉毀損」といった新たな問題に発展するケースもあります。

たとえば、「●●というビジネスは詐欺です!」と名指しで投稿すると、逆に訴えられるリスクもあります。たとえ事実であっても、個人名や会社名を無断で公表することは、法律的にリスクがあるため注意が必要です。

もしSNSで自分の情報が出回ってしまった場合も、まずは冷静に対処を。削除依頼は、該当プラットフォームの通報機能を使えば、比較的スムーズに対応してもらえることがあります。

また、自分が被害にあったことを広く伝えたい場合は、消費生活センターや弁護士を通じて公式な形で動く方が安全です。個人で情報を拡散するより、法的な手続きを踏むことで、より効果的かつ安全に対応できます。

情報発信は強い武器ですが、使い方を間違えると自分に跳ね返ってくることも。慎重な行動が大切です。

再発防止のための心構え

一度トラブルに巻き込まれた経験があると、「また騙されたらどうしよう」と不安になりますよね。しかし、正しい知識と心構えを持つことで、同じ過ちは繰り返さなくて済みます。

まず、「うまい話には必ず裏がある」と肝に銘じること。次に、「判断を焦らされる話」には絶対に乗らないこと。相手が急かしてくる場合、それは冷静な判断をさせないための手口です。

また、「第三者の意見を聞く癖」をつけるのも有効です。家族、友人、場合によっては専門機関。自分ひとりでは見えないリスクも、他人の目なら気づけることが多いです。

最後に、「知識は最大の防御」であることを忘れずに。ネットワークビジネスやマルチ商法に関する情報は、インターネットや書籍で学ぶことができます。定期的にアンテナを張り、最新の手口や法改正にも注意しておきましょう。

自分を守れるのは、自分自身だけです。過去を教訓にして、より強く賢くなれるよう、一歩ずつ進んでいきましょう。

まとめ

ネットワークビジネスとネズミ講は、見た目が似ているようでいて、仕組みや目的、法的な立場が大きく異なります。ネットワークビジネスは、商品やサービスがしっかり存在し、特定商取引法に基づいた正当なビジネスである一方、ネズミ講は「商品なし」「紹介のみ」「金銭目的」の構造で、法律で明確に禁止されています。

特に重要なのは、自分が参加しようとしているビジネスが「本当に価値ある商品を提供しているのか」「法的に適正な運営がされているか」という視点です。甘い言葉に乗せられてしまうと、思わぬ損失や人間関係のトラブルに発展する可能性があります。

万が一トラブルに巻き込まれてしまっても、クーリングオフ制度や消費生活センター、弁護士など、利用できる支援機関はたくさんあります。大切なのは「おかしいと思った時点で動くこと」です。

知識と冷静さが、あなた自身と大切な人たちを守る最良の武器になります。疑問を持ち、学び、調べることが、安心して生活するための第一歩です。